更新日:2024年4月26日

はじめに

小学校入学を控えたお子さまを持つ親御さんは、持ち物や身の回りのしつけなど、色々な準備をすすめておられることと思います。

そのうちの1つとして、

「時計は読めるようになっておくべき?」

と気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、入学前の子供に時計の読み方は教えるべきなのか、教えるとしたらどのような方法があるのかを解説します。

お子さまが時間の見方を覚えるための工夫がいっぱいなうえ、リビングでも使えるおしゃれな壁掛け時計も紹介しますので、ぜひ参考にして下さいね。

「時計の読み方」は何年生で習う?

「時計の読み方は親が教えておくべき?」と心配になっている方もいるかもしれません。

しかし、多くの小学校で入学時に購入する「さんすうセット」には、数の概念を理解するための「おはじき」や「サイコロ」などと一緒に、アナログ時計の模型が入っています。

つまり、時計の読み方は小学校入学後に算数の授業で教えてもらえるんです。

現在の「学習指導要領」によれば、

- 1年生…時刻の読み方(今は何時何分か?など)

- 2年生…時間の単位(秒・分・時・日の使い分けなど)

- 3年生…時間を使った計算(夜9時から朝6時30分まで寝たら睡眠時間は何時間か など)

となっていて、公立の小学校では、1年生の2学期頃には多くの子が時計の読み方を習うことになります。

しかし、実際の教室には入学時から壁掛け時計が設置され、教室移動や休み時間などには

「長い針が6にくるまでに席にすわりましょう」

といった指示が出ることもあるようです。

もちろん、まだ習っていない子が時計を読めなくても叱られたりはしませんが、習い事やお出かけなど、学校以外でも時計を基準に行動する場面は多くあります。

また高学年になると「速さ」の計算などで時間の概念を使いますが、低学年での理解があやふやだと理解が進まず、正解できなくなってしまうかもしれません。

時計の読み方を家庭でサポートしてあげると、何かと重宝することは間違いないでしょう。

家庭での時計の読み方と教え方

では、家庭で時計の読み方はどうやって教えると良いのでしょうか?

まず大切なのは、見やすいアナログ時計が家にあることです。

デジタル時計は「いま何時何分か」を正確に知るには便利ですが、

「あとどのくらいで学校に行く時間なのか」

といった大まかな見通しを持ったり、お友だちが遊びに来たときに

「1時から2時まではすぐだけど、1時から5時までならたくさん遊べる」

など、まとまった時間の長短を把握したり…といったことには不向きです。

また時計のサイズが小さすぎると、慣れていないお子さまには文字が見にくく、指さして時間を説明したりするのが難しいため、ある程度文字盤が大きめの時計が便利です。

最初は「おやつは3時だね」「6時に好きなアニメが始まるよ」などお子さまの好きなことを題材に時計で時刻を確かめる経験を重ねていきましょう。

慣れてきたら、

「いまは何時何分かな?」

「3時のおやつまであと何分かわかる?」

など、クイズ形式で質問してみましょう。

正解できたら「その通り!よく覚えているね」などしっかりとほめてあげて下さいね。

手作り派も?おしゃれな壁掛けの知育時計は少ない

お子様にとって、時計を見たときに、1時から12時までの「時間」は比較的早く言えるようになっても、「分」はなかなか覚えられないといわれます。

一般的な時計の文字盤には、1~60の「分」は印刷されていないことが多いのがその原因の1つではないでしょうか。

もちろん、幼児教育グッズとして「分」がプリントされたカラフルなお子さま向けの壁掛け時計も売られています。

しかしシンプル・ナチュラルなインテリアにはなじまないため、子供部屋に置いたまま…というケースも多いようです。

「時計を覚えるまでの期間限定だから」

と、シンプルな12までの掛け時計の文字盤やフレームに、手作りで「5」「10」「15」というシールを貼って子供でも時刻が分かるようにしている人もいるそうですよ。

こう考えると、子供にも分かりやすく、かつ、おしゃれでリビングで違和感のない掛け時計は意外と少ないことが分かります。

リビングにも置ける壁掛け知育時計「よーめる」

そこで今回ご紹介するのは、壁掛け知育時計「よーめる」です。

さわやかな白におしゃれなトリコロールカラーのシンプルなデザイン。

それでいて、お子様はもちろん家族みんながはっきりと見える視認性のいいカラーと文字を採用しているため、リビングでの普段使いにも最適です。

前面のカバーはガラスより軽量で割れにく透明感のあるアクリル樹脂製。

お子さまが手に取って時間を見る時にも安心して使えます。

秒針には、カチコチと1秒ずつ刻みながら進む「ステップ秒針」と、なめらかに進む「連続秒針」がありますが、「よーめる」は「ステップ秒針」を採用しています。

小学校では、2年生で「秒」をはじめとする時間の単位を学びますが、1分が60秒で成り立っているという時間の基本を理解するのには、1秒ずつ進むステップ秒針が適しているからです。

早いお子さまでは、3歳頃から時間や時計に興味を持ち始めるといわれています。

「時計を用意するのはいいけど、教え方が分からない」

という親御さんのために、お⼦様が間違いやすいポイントや、効果的な声のかけ方など教え⽅のコツをまとめた「アドバイスシート」も付属しています。動画ではアドバイスシートの内容をさらに詳しく説明しています。

おわりに

文部科学省の2020年からの「新しい学習指導要領」には、「生きる力」というキャッチフレーズがついています。

すっかりスマホが全世代に普及し、待ち合わせ時間を決めなくてもいつでも連絡がとれる…そんな時代になりましたが、時間の感覚をしっかりと持って動けることは、いつの時代も大切な「生きる力」といえます。

ぜひ、お子さんと一緒に楽しみながら時計に親しんでみて下さいね。

参考:

文部科学省|学習指導要領「生きる力」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

NOASHOPからのお知らせ

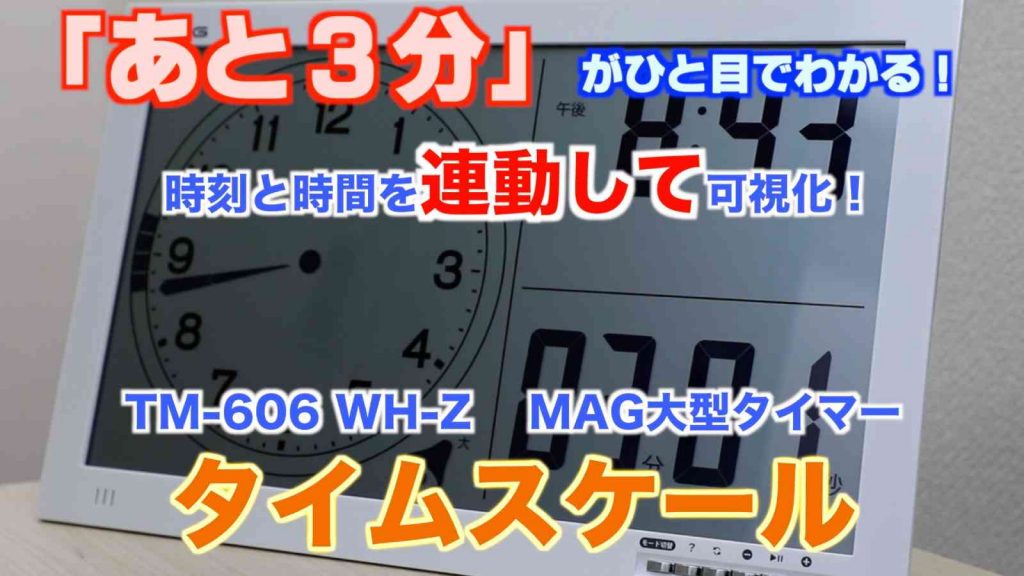

デジタル大型タイマーで”あと5分”がわかる!時間の感覚を見える化「タイムスケール」

コメント

[…] おしゃれな【知育】壁掛け時計で、子供に時計の読み方を教えたい! […]

[…] おしゃれな【知育】壁掛け時計で、子供に時計の読み方を教えたい! […]